2024-12-04 16:26

2024-12-04 16:26

1668次阅读

1668次阅读

供稿|李华

审编|朱毅

预计阅读时间:11分钟

前言:2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法(2023修订)》(以下简称新《公司法》)新增第二十三条第二款,对于关联公司在人格否认情况下承担连带责任进行了专门规定。关联公司人格否认属于公司人格否认中的横向否认,与常见的纵向公司人格否认存在显著不同。第二十三条第一款、第二款的规定共同构建了我国公司法的公司人格否认制度。实务中,关联公司人格混同除对债权人承担连带责任具有重要意义以外,在关联公司之间的纠纷中亦有其另类的诉讼价值。

一、关联公司的概念

鉴于我国公司法并没有“关联公司”的概念性规定,故此处应先厘清究竟何为关联公司。通常认为,关联公司是一种建立在股权控制或合同控制基础之上,由若干独立法人所组成,以追求经济利益为目标的公司联合形式。有学者认为,广义的关联公司,指的是任何两个以上独立存在而相互间具有业务关系或投资关系之一的集合体。狭义的关联公司,指的是被其他公司持有股份但并未达到控制界限的公司。

新《公司法》中与关联公司较为接近的一词是“关联关系”,即公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系(新《公司法》规定在第二百六十五条,原法规定在第二百一十六条,条款内容自2005年立法修订增加后沿用至今未修改)。

事实上,对于关联关系的认定,税法领域的规定则更为详尽。《国家税务总局关于完善关联申报和同期资料管理有关事项的公告》(国家税务总局公告2016年第42号)第二条规定,企业与其他企业、组织或者个人具有下列关系之一的,构成本公告所称关联关系。该公告非常细致地以这7个方面的关系来界定企业之间是否构成关联关系:(1)股权控制(2)借贷关系(3)特许经营控制(4)购销及劳务控制(5)董事和高管控制(6)亲属关系(7)双方在实质上具有其他共同利益。虽然关联关系的定义不同于关联公司,但从上述7个方面我们还是可以看出二者的渊源。

最高人民法院在指导案例68号“上海欧宝生物科技有限公司诉辽宁特莱维置业发展有限公司企业借贷纠纷案”中在对关联公司释义时先对关联关系定义进行了引用,由此更体现出二者之间的紧密联系:“关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。可见,公司法所称的关联公司,既包括公司股东的相互交叉,也包括公司共同由第三人直接或者间接控制,或者股东之间、公司的实际控制人之间存在直系血亲、姻亲、共同投资等可能导致利益转移的其他关系。”

本文认为,最高法对关联公司定义的根本落脚点在于“控制”和“利益转移关系”,但是相对宽泛,相对来说《税收征收管理法实施细则》实际上规定的更为细致。该细则第五十一条规定“税收征管法第三十六条所称关联企业,是指有下列关系之一的公司、企业和其他经济组织:(一)在资金、经营、购销等方面,存在直接或者间接的拥有或者控制关系;(二)直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制;(三)在利益上具有相关联的其他关系。”即基于出资、经营、业务往来等原因,企业之间存在直接或间接掌控关系,企业为同一实际控制人所控制或者存在利益相关联,均属于关联企业。但是,该规定是基于税收的考量,适用于司法实务是否过于严格,还有待商榷。综合《税收征收管理法实施细则》和最高院的定义,本文认为,关联公司是从关联关系延伸而来,这一类公司的共同点和特点是具有控制性和从属性。

为便于表述,本文在探讨关联公司时指的是与其他公司关联的公司,例如A是B的关联公司,或者B是A的关联公司,而不是将A、B统称为关联公司。

二、人格混同与新《公司法》新增的第二十三条第二款

在新《公司法》出台以前,我国法律及司法解释在法人人格横向否认方面并无专门规定。常见的参考依据是2013年1月31日最高人民法院公布的指导案例15号,该案例确立了法人人格横向否认的适用规则,很长时间之内为司法实践提供了明确的指引和规范。新《公司法》第二十三条第二款规定,公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。新增的第二款规定,股东利用其控制的两个以上公司实施前款规定行为的,各公司应当对任一公司的债务承担连带责任。

新《公司法》上述规定主要是针对公司股东滥用公司法人独立地位,为规避法定义务或者合同义务,利用关联公司严重损害债权人权益时,关联公司是否适用公司人格否认以及究竟承担何种责任进行了明确的成文法规定。根据上述规定,关联公司在适用公司人格否认时,应当否认关联公司各自的独立人格,将公司与关联公司视为一体,对债权人承担连带责任。需要注意的一点是,新《公司法》第二十三条第二款规定的横向公司人格否认的情形仅限于受同一股东控制的情形,而没有包括受同一实际控制人控制的情形。

必须承认的是,关联公司因其自身与主体公司之间的紧密联系,天然地为其创造了逃避债务的条件,给债权人利益带来了严重损害。但是关联公司之间的人格混同是否一定会导致人格否认?从《全国法院民商事审判工作会议纪要》(四)关于公司人格否认“《公司法》第20条第3款规定的滥用行为,实践中常见的情形有人格混同、过度支配与控制、资本显著不足”可知,人格否认和人格混同并不完全等同,人格混同只是公司人格否认的一种情形。

让我们回到第15号指导案例,最高院在认定三个公司人格混同之后,又引用了《公司法》第二十条第三款规定:“公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。”,可见最高院亦认为关联公司人格否认并不以人格混同为前提,而是要进一步着眼于对股东滥用行为的认定。

故本文认为,关联公司之间的人格混同并不必然导致人格否认。在适用新《公司法》第二十三条第二款时,需要注意该条的结果要件,即需要明确“公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益。”

三、新《公司法》视角下关联公司人格混同的另类诉讼价值

(一)关联公司人格混同的背后

如上所述,在适用新《公司法》第二十三条第二款规定时,一个隐含的底层逻辑是关联公司之所以突破了公司法人人格独立是因为其作为公司股东用以谋求利益的工具,关联公司与公司呈现了人格混同状态,故而应对公司的债务承担连带责任。即债权人的对立面是滥用权力的股东、公司以及关联公司,上述三者作为损害债权人利益的共同体。那么,如果是股东、公司、关联公司之间出现纠纷呢,例如该股东损害了姐妹公司中的一个或者在姐妹公司之间存在纠纷时,关联公司的人格混同是否具有一些特殊的诉讼价值呢?

和损害债权人权益不同的是,公司与关联公司之间纠纷中看似公司利益被损害的背后实质上往往是股东之间的矛盾。虽然损害公司利益纠纷的原告原则上(还有股东代位诉讼的路径)是被损害的公司,但此时的公司大都沦为被某一方股东控制的傀儡,而成为股东之间争夺利益的工具。在股东之间未发生纠纷以前,通常因商业上的考量而设立关联公司,公司与关联公司之间亦经常发生很多交易以及资金往来。此时,该类关联公司在共同实际股东的控制下,已经与公司人格混同,不具有独立的法人人格了。

基于此,我们回到公司利益受损的法理基础。当公司利益受到特定身份人员(一般为股东、董事或高级管理人员)损害,实际上是一类特殊的侵权诉讼。具体到公司法相关规定,认定特定身份人员损害公司利益,需满足如下要件:一、特定身份人员执行职务时存在违反法律、行政法规或公司章程规定的不当行为;二、公司存在实际损害的发生;三、公司损失的发生与特定身份人员的不当行为存在因果关系。

(二)关联公司人格混同在实务案件中诉讼价值的体现

在具体的案例中,例如公司与关联公司之间存在数笔款项往来,而关联公司与公司存在人格混同,那么这一事实在该案中是否具有特殊的诉讼价值?本文对此持肯定意见,并且认为应当结合公司与关联公司的人格混同进行分析,即两个混同公司之间的款项来往应结合“关联”的实际背景综合考虑,以实现平等保护各方当事人合法权益。

实务中,部分法院根据公司与关联公司存在人格混同进而影响了对案件的判断。例如北京市朝阳区法院审理的某科技有限公司与赵某等损害公司利益责任纠纷一案中【(2017)京0105民初56665号】,原告某科技公司主张,白某系其公司股东、原法定代表人,赵某系公司监事,二人存在挪用公司公款给某北京公司,诉请要求白某、赵某共同向某科技公司返还挪用款项。针对这一诉请,朝阳区法院认定,现有证据可以认定白某担任两家公司法定代表人期间,两家公司财务上存在明显混同,股东张某、白某对此情况知情。虽然某科技公司以提供借款名义向某北京公司支付了款项,但在财务混同的情况,无法认定上述借款系白某、赵某利用职务上的便利,挪用了某科技公司的资金借贷给某北京公司,故本院对某科技公司的该项主张不予确认。该案经北京市第三中级人民法院审理后维持原判,二审法院判决认为“首先,根据查明事实,可以认定某科技公司与某北京公司存在财务混同的情况.....。考虑到在此期间两公司财务记账有混同的情况,在某科技公司未提交其他证据的情形下,无法认定该款项为白某、赵某挪用给某北京公司。”

山东省高院在山东某科技有限公司、济南某科技有限公司借款合同纠纷一案中有过类似观点。该案是原告山东某科技有限公司诉称要求济南某科技有限公司偿还原告借款及利息。一审法院认为,原、被告之间系关联公司、存在股东混同等情形,原告主张与被告存在借贷关系,被告欠其出借款项,证据不足,对原告的诉讼请求,本院不予支持【(2020)鲁0102民初1997号】。原告山东某科技有限公司不服一审判决,上诉至济南市中级人民法院,上诉状中原告山东某科技有限公司否认了其和被告是关联公司,亦不存在股东混同。

对此二审法院认为,山东某科技有限公司、济南某科技有限公司的工商登记信息及双方当事人的陈述证实,山东某科技有限公司与济南某科技有限公司之间系关联公司.....。鉴于两公司之间的关联关系,且两公司存在股东混同和职工任职交叉等情形,一审法院据此认定两公司之间存在借款关系证据不足并无不当。【(2020)鲁01民终7906号】二审法院维持原判。

山东某科技有限公司不服,于是又向山东省高级人民法院申请再审,山东省高院认为,鉴于山东某科技有限公司与济南某科技有限公司之间的关联关系,且两公司存在股东混同和职工任职交叉等情形,原审判决据此认定山东某能源科技有限公司主张其与济南某能源科技有限公司之间存在借贷关系证据不足,亦无不当。【(2021)鲁民申1003号】

(三)关联公司人格混同诉讼价值的另类启示

通过上述两个案例,我们可以发现,公司与关联公司之间存在人格混同这一事实,会影响法院对于关联公司内部纠纷的具体认定。

有学者认为,公司法人人格独立的外在表现是财产独立,内在表现是意思独立,意思独立是财产独立的前提,财产独立是意思独立的表现。而当公司与关联公司出现人格混同时,两个公司财产已经不独立甚至难以区分,同时,因受控于同一股东或者控制人,两个公司亦不具有各自独立的意志。

以前述损害公司利益之诉为例,在公司与关联公司之间,如果已经可以根据前文提到的诸多标准认为存在人格混同,那么结合侵权责任构成要件,关联公司是否构成损害公司利益呢?本文对此持否定意见。首先人格混同内在的逻辑已经包含财产混同,在财产混同、不明的混乱状态之下,财产混同的主体之间的资金划转的行为性质,更应结合公司与关联公司设立的背景和日常资金往来情况,以及公司的财务账目记载综合分析。如果某笔资金划转符合公司章程的规定同时也是两个公司之间一贯的交易习惯,并且经过了本公司有权决议(比如股东会、董事会等)或者股东共同的意思表示,那么实际上就已经符合公司程式。那么公司特定身份的人员(例如某一股东或者董监高)在关联公司之间资金划转的行为就不宜被认定为执行职务时存在违反法律、行政法规或公司章程规定的不当行为。如果在公司与关联公司人格混同的前提下,因两个公司之间存在纠纷却又将某笔款项的划转认定为侵权行为,难免出现自相矛盾,并且欠缺公平性以及合理性。进一步而言,公司与关联公司既然已经财务混同,我中有你你中有我,财务账目记载不清或者根本没有相关财务账簿,就难以证明其中一公司因其他关联公司而招致损害结果。在不存在违法行为和过错,亦难以证明损害结果的发生时,本文认为该侵权之诉难以成立。

在本文作者近期代理的一起损害公司利益纠纷的案件中,我方正是经过深入调查取证,包括公司与关联公司的注册信息、注册过程中的资料、股东之间的聊天记录、公司内部的沟通记录等大量证据,向法庭证明了我方当事人公司与其关联公司之间的财务混同以及人格混同,并且认为本案应当基于公司人格混同这一背景对案涉款项的性质做以准确识别,最终得到了法庭的支持。法院认为对于原告公司诉讼请求的相关行为应结合公司与关联公司之间人格混同的特征来综合考虑,以实现平等保护各方当事人合法权益。本案中,我方正是通过对关联公司的人格混同及以其为背景对案涉款项的认定进行了证明和说理,最终为当事人挽回了上百万元的损失。

那么,仅以关联公司与公司人格混同,是否足以全盘否认所有资金划转行为的不当性呢?本文对此持否定意见。尽管公司与关联公司在财务混同的过程中可能出现多笔资金的往来,但是仍需结合每笔款项的性质具体加以分析。如前所述,需要结合股东的真实意思表示、交易管理及财务记载等证据资料加以分析,不可从完全否认走向过分承认的另一极端。

波斯纳曾说:“在法律中,后果从来都不是无关紧要的。如果后果相当严重,后果就会左右司法决定,而不论常规法律的论点是强是弱。”新《公司法》第二十三条新增的第二款的侧重点在于对债权人利益的保护。但不可否认的是,在未出现债权人利益损害结果时,公司与关联公司之间的人格混同在其内部发生纠纷时亦具有另类的诉讼价值,但必须结合特殊的商事交易背景审慎适用。如此可以更好地遵循法律效果和社会效果的统一,从而在保护公司利益和法律的公平正义之间达到平衡。

《中华人民共和国公司法(2023修订)》第二十三条 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。

股东利用其控制的两个以上公司实施前款规定行为的,各公司应当对任一公司的债务承担连带责任。

只有一个股东的公司,股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的,应当对公司债务承担连带责任。

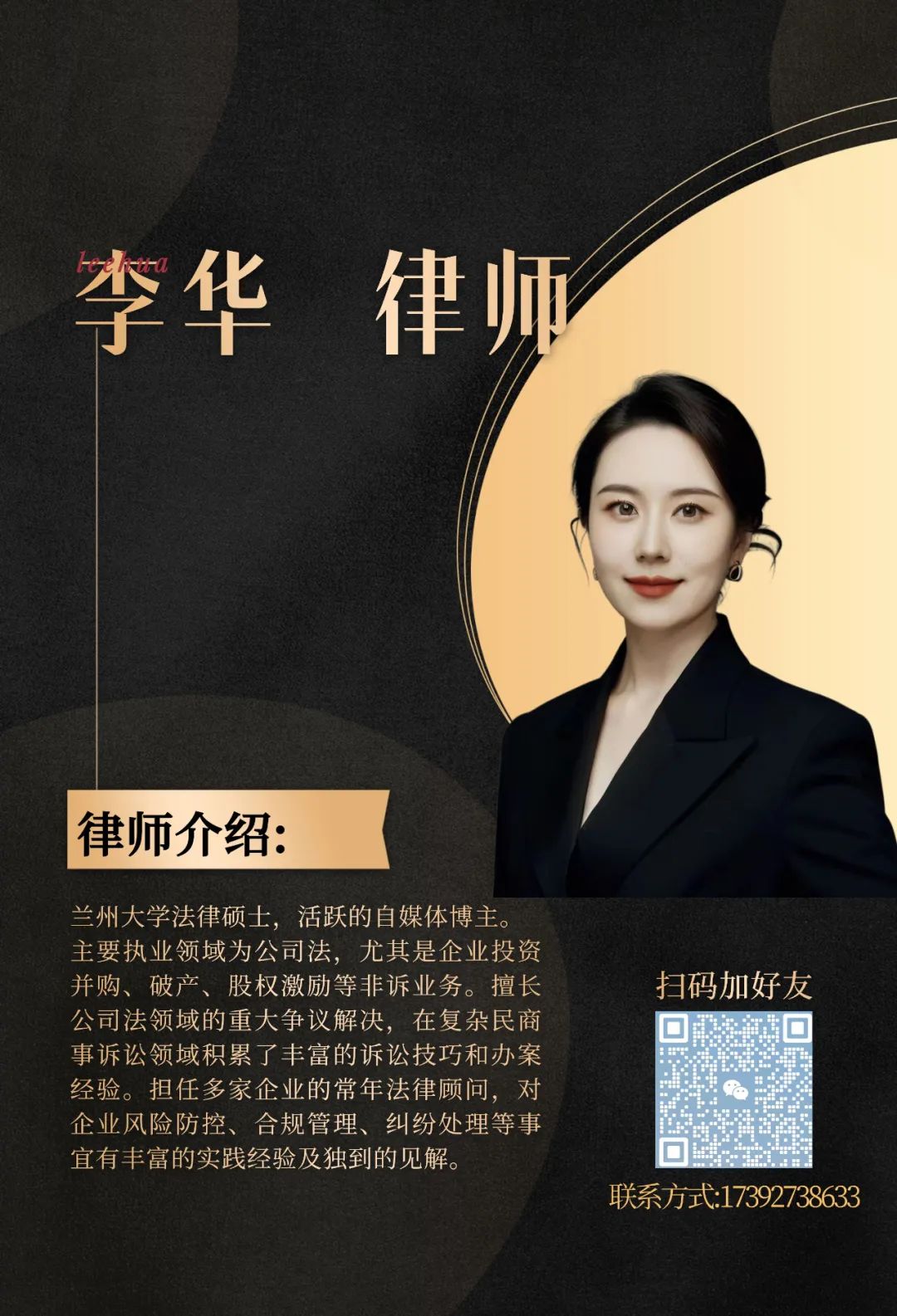

作者简介